古诗淮水东边旧时月(刘禹锡三首经典怀古诗)

石头城

【唐】刘禹锡

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

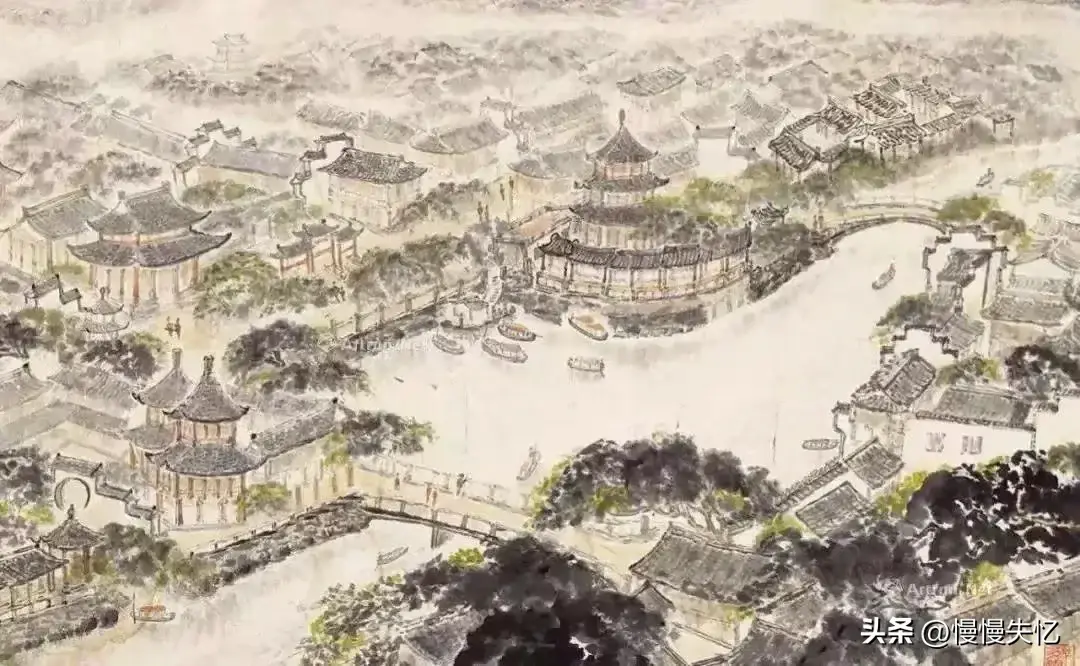

在六朝古都南京的清凉山西麓,自虎踞关龙蟠里石头城门到草场门,逶迤雄峙、石崖耸立的城墙耸立在蓝天白云下,红墙与绿树交相辉映,这全长三千多米的石头城后来就成了南京城的代称。

东汉建安十六年(211)吴国孙权将都城迁至秣陵(今江苏南京),第二年,在石头山上金陵邑原址筑城,取名石头城。扼守长江要塞,为兵家必争之地,有石城虎踞之称。唐代以后伴随着长江水日渐西移,自唐武德八年(625)后,石头城便开始遭到废弃,及至刘禹锡笔下的《石头城》已是一片荒芜寂寞的空城了。

层峦叠嶂的群山之中,故国旧地的场景依然残存,这固定的自然之景与变幻无端的历史之间似乎有着某种奇妙的联系。潮水翻涌着往昔的记忆,一浪又一浪拍打着古城的墙脚,仿佛被它的荒凉所震撼,碰到冰冷的石壁,带着寒心的叹息,而后又寂寞地撤回……见证了各种历史变迁的金陵城,不曾记得那些欢乐笙歌、纸醉金迷的日日夜夜,亦早已褪去了六朝的奢靡与华丽,残留的历史已经化为了灰烬,唯有天边的弯月在淮水之东的江面上熠熠生辉,在这个静谧的深夜,仍旧无情地从城上矮墙的后面升起,照见这残破已久的古城。曾几何时,富贵风流,转眼成空;悲欢离合,俱归乌有。

细细品味,《石头城》一诗在一片历史的哀歌中蕴藏着灵动飘逸的气息,当文字在现实之景与历史想象之间穿梭如鱼,那些群山、江潮与明月代表着恒定的存在,而故国、女墙与空城又象征着历史的变迁,它们之间共同构成的隐形张力,似乎在呼唤着缺席的“人”,那苍茫黝暗的山河空城,空中皎洁的孤月,交替着“昔日繁华”与“今日衰败”的背景。忧伤的冷色块,搅动着苦涩的历史,凝成一声声深沉的感叹,穿透金陵古城四百年漫长的历史变迁。

相传此诗作于唐敬宗宝历二年(826),临近晚唐之时,正是社会动荡风云变化之时,隐隐之中,处于末代的诗人深感历史转折的余震正在渐渐酝酿。虽未能亲历南京,然而这意中虚景与真挚之情杂糅在一起,越发激发了无穷的想象。

这首诗不仅在当时饱受赞誉,成为吟咏金陵的绝世之作;其后无论是《念奴娇》中的“伤心千古,秦淮一片明月”,还是周邦彦《西河》中的“山围故国绕清江,髻鬟对起”,都潜移默化地受着刘禹锡的影响,成为后世咏史怀古的典范。

余秋雨曾在《罗马假日》中说:“人称此诗得力于怀古,我说天下怀古诗文多矣,刘禹锡独擅其胜,在于营造了一个空静之境。唯此空静之境,才使怀古的情怀上天入地,没有边界。”细细品读诗歌背后的世界,是无比宏阔的时空观感。

乌衣巷

【唐】刘禹锡

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

在秦淮河之南的金陵城内,朱雀桥原是东晋时期建在秦淮河上的一座浮桥,经过岁月的洗礼,朱雀桥的踪迹难再寻觅,只是这首《乌衣巷》却经久不衰,历久弥新,在一代代人的口中诵唱。

随着传说的脚步回溯往昔,曾经的乌衣巷是三国时期吴国驻守石头城的部队营房所在地,驻于此地的禁军都身穿黑色军服,乌衣巷之名由此而来。朝代更迭,风云辗转,及至东晋时期,王导与谢安两大家族在此地定居,一时间车水马龙,往来宾客熙熙攘攘,绫罗绸缎与珠光宝气交相辉映,微醺酒气中弥漫着金陵春色,冠盖簪缨,皆为六朝巨室。于是这些在乌衣巷生活的王谢两大家族,其子弟多被人们称为“乌衣郎”。

岁月荏苒,当刘禹锡再次踏上这乌衣巷,东晋旧时的繁荣场景早已被时光无情地碾轧磨碎。夕阳的余晖静若处子,柔柔地沿着巷口徘徊;微醺的日光泛着被时光发酵的晕黄,与巷口处的断壁残垣形成了不谋而合的呼应。朱雀桥边杂草丛生,偶然在其中若隐若现的几朵野花算作凄凉之中的些许慰藉。曾经精雕细琢的生活场景已经被粗糙残酷的现实改写,及至唐朝时候,那些商贾巨户纷纷衰落得不知出向何处。

细细思忖,朱雀桥是横跨在南京秦淮河上通往乌衣巷的必经之地,而穿河南岸的乌衣巷,不仅在地理位置上与朱雀桥相邻,在历史渊源上也有千丝万缕的联系,它们曾经共同见证着旧时名门望族们如何聚居于此,当年六朝如何周折更迭。这朱雀桥与乌衣巷偶对天成,冥冥之中成了往昔繁荣之景的象征,可是如今,再形容起这些曾经的盛地,却只能附着上“野草花”“夕阳斜”这般的字眼,春景之中见秋色,无一字直写悲意,却是满目的寂寥暮景无限凄凉。

经过这一系列环境的渲染烘托,自然到了要将感情进一步升华的契机。最为别致的是,作者并没有归于庸常采取过于浅露的写法,若是仅仅像别人那般写出“无处可寻王谢宅,落花啼鸟秣陵春”(无名氏)、“乌衣巷在何人住,回首令人忆谢家”(孙元宴《咏乌衣巷》)这样的诗句,《乌衣巷》一诗是不可能名垂千古的。诗人转笔采用了独特的细微视角切入,出人意料地将笔触转向了乌衣巷上空的飞燕踪影,让人随着燕子飞行方向的变异,越发感受到这种盛衰更易背后的无名忧伤。用这侧面的描写,表达出灵动的审美体验和别致的感受视角。顺口而下,语言浅显易懂,却深藏着一种蕴藉含蓄之美,使之读起来让人余味无穷。

沧海桑田,人生多变。荣枯兴衰之事本就非人本身所能控制,旧时风景依旧,而现实却已经变得残缺不全、七零八乱。在这种人与事的无穷变迁中,每一个人似乎不过是巨大车轮上的一个零件而已,顺着时代的滚滚车轮辉煌而后湮没,就算再如何顺着无情的命运之水挣扎溯游,却也改写不了最终的结局。

于是从这首《乌衣巷》的变迁中,在悲戚之外忽而品出些深沉的味道来……

西塞山怀古

【唐】刘禹锡

王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。

千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。

人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。

今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋。

今湖北大冶东面的长江边,穆然静立着一座俊险秀丽的山峰,桃花洞里的铁桩上相传是吴主孙皓铁锁横江的遗笔,摩崖石刻上“西塞山”三个大字渐渐被岁月褪去了痕迹,西塞山东边的明朝牡丹依然寄寓着那个美丽的爱情传说,亭阁林立,绿荫成群,远处的群山层峦叠嶂,绵延到历史记忆的深处。

这风光秀丽的西塞山,不仅是当下的旅游胜地,在历史上更以其处于吴头楚尾的独特地理位置和险峻的地形集古战场和风景名胜于一身。自古至今,见证着无数的腥风血雨的战争洗礼,也铭记着无数文人墨客的骚词歌赋。

唐朝张志和在《渔歌子》中吟咏道:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”《渔歌子》在这桃花绿意中再现了古时的自然风采。江南水乡春汛捕鱼,鲜明的山光水色里若隐若现着渔翁之影,这一幅诗一般的山水画恍若桃源梦境。

及至刘禹锡的笔下,这西塞山之景已然大不相同,少了张志和笔下的悠然闲适,却多增了几分厚重的历史感。

唐长庆四年(824),原为夔州(今重庆奉节)刺史的刘禹锡奉命东调,沿着滚滚长江顺游而下,前往和州(今安徽和县)赴任刺史之职。其间途经湖北,暂驻西塞山之时,望着茫茫山景慨叹万千,联想时局,抚今追昔,忍不住将一腔沉思化作这首感叹历史兴亡之诗。

西晋咸宁五年(279),为了完成统一大业,满怀雄心的司马炎率领一众铁蹄踏上了吴国的土地,从东面的滁州到西面的益州,数路大军组成的辽阔战线像一条长龙一般,踏着飞扬尘土向东吴大地长驱直入。当时被封为龙骧将军的王濬,正暂驻益州制作战阵所需要的船只,为即将到来的大战做着最后的准备。当浩浩荡荡的大军乘船东下,伴随而来的便是金陵城池被攻破的消息,曾经的泱泱大国气数殆尽,吴主孙皓的投降正式宣告了东吴的灭亡。

再回忆起这场历时五个多月的大战役,其间的各种周折与细节都被模糊了,在刘禹锡笔下只截取了其中的始与末,从王濬发兵到吴国灭亡,寥寥几笔便集中概括了历史发展的全部过程。哪怕困兽再做最后的挣扎,孙皓的腐败政权早已是苟延残喘不堪一击,遇上足智多谋英勇善战的王濬,一切的拼死抵抗都化作虚无。当王濬大军如决堤之水般向东吴大地呼啸而来,金陵政权的覆灭早已成为命运注定,于是这黯然凄惨,也有了某种必然的意义。

当时的东吴,并非人寡物穷,亦并非将少兵弱,只是仰仗着优渥的自然条件而不自知,空空地让不修内政、荒淫误国的吴主孙皓白白浪费,最后落得“铁锁沉”“降幡出”的下场。这人为的悲剧背后更显示出深刻的历史教训。

“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”这两句诗是诗人睹景触情沉思之后的慨叹。遥望着依然巍峨耸立的西塞山,绿意一年旧时一年新,而脚下滚滚东流的长江水如同永不止步的时间一般化成了永恒。物是人非,无语凝噎,这些世间的人事沧桑似乎与它们全然无关。一句“往事”涵盖的早已不仅仅是东吴覆灭之事,而是在历史上一遍又一遍重演的兴亡荣辱,东吴之后在金陵相继建都的东晋、宋、齐、梁与陈等朝代,纷纷踏着前人的脚步重蹈覆辙,历史于是从某种意义上变作了轮回,那些不肯接受历史教训而自省的人,最终只能成为新的牺牲品而已。

当时的唐朝经历了安史之乱的颠簸,气数大不如从前,藩镇割据朝局动荡,整个国家如同狂风暴雨中飘摇的小舟,再难以寻得一片安宁的港湾。纵然此后唐朝曾取得了几次藩镇割据的胜利,然而这昙花一现之景很快被更加严酷的现实所湮没,当时包括刘禹锡在内的一批人才试图改革时弊力挽狂澜来拯救即将奄奄一息的唐王朝,然而积疾久矣,无力回天。参与到政治革新集团中的一大批人最终也屡遭迫害与打击。历史与人生的悲剧触发了诗人内心柔软的琴弦,让他忍不住慨叹“今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋”。杜牧曾在《阿房宫赋》中点出的至理名言“后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”似乎将要在当朝现实中重演,等待唐王朝的又将是怎样的结局?

西塞山的这次怀古,穿梭在古今家国的横纵线上。当此时的刘禹锡站在西塞山顶,在一片摇曳着的秋风芦荻中伤心喟叹前朝的故垒遗迹,不知后世是否亦有人将会在同处悲叹唐朝的命运……